王大中院士核能技术创新方法访谈录

清华园里的科学史

热烈祝贺王大中院士

荣获“国家最高科学技术奖”

“国家最高科学技术奖”主要授予在当代科学技术前沿取得重大突破或者在科学技术发展中有卓越建树、在科学技术创新、科学技术成果转化和高技术产业化中创造巨大经济效益或者社会效益的科学技术工作者。袁隆平、王选、吴良镛、吴孟超、屠呦呦等一代科学大家先后获奖。今天上午,2020年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂隆重召开,清华大学王大中院士获得“国家最高科学技术奖”。王大中矢志“建堆报国、建堆育人”,走出了我国以固有安全为主要特征的先进核能技术从跟跑、并跑到领跑世界的成功之路,助力我国由核大国向核强国的转变,为国家科技创新、经济社会发展和国防建设作出了重大贡献。在此,我们对王大中院士的获奖表示由衷祝贺!

今天,我们通过清华大学科技史暨古文献研究所副研究员游战洪2015年发表的一篇访谈文章,回顾一下王大中先生毅然承担国家战略技术项目时立足本土、自主创新的工作方法和成功经验,以此激励年轻人勇攀科学新高峰。

王大中(1935-),河北昌黎人,清华大学核研院教授,中国科学院院士,中国核反应堆工程与安全专家,中国能源科技战略专家,教育家。历任清华大学核能所研究室主任、所长,核研院院长、总工程师,以及清华大学校长等职务。(2010年12月,于玲鸟摄)

“跳起来摘果子”

——王大中院士核能技术

创新方法访谈录

作者:游战洪

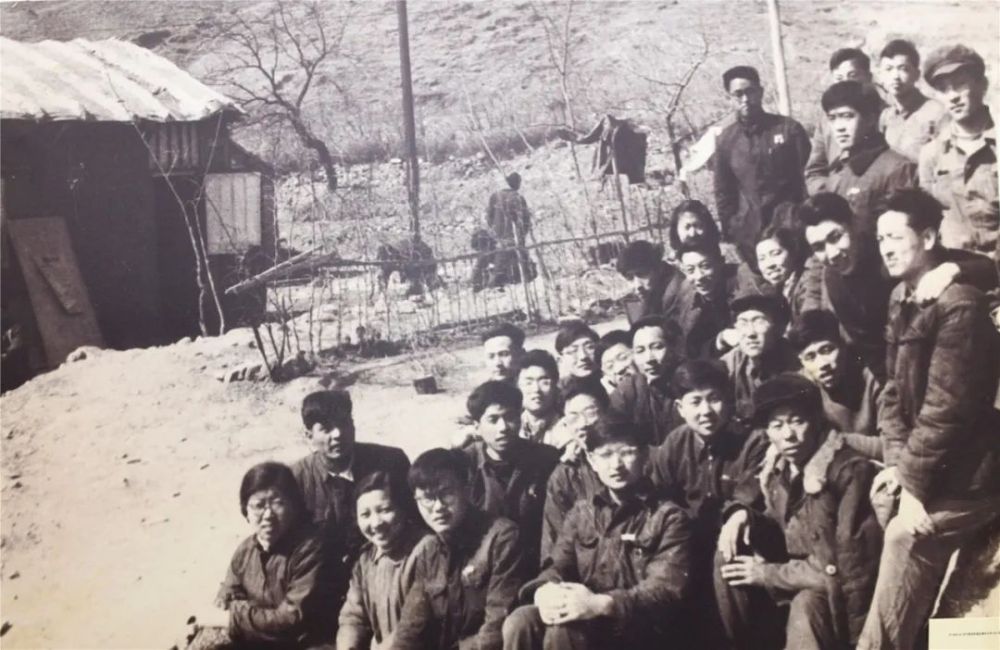

200号原子能研究基地在昌平虎峪村开工时物八班与物九班年轻的建设者们的合影照片(1960年3月5日拍摄,左列自上而下第三位为王大中)

王大中1958年毕业于清华大学工程物理系,1961~1962年为清华大学工程物理系在职研究生,1981~1982年,在联邦德国于利希核研究中心(Forschungszentrum Jülich )进修,1982年在亚琛工业大学获自然科学博士学位。

20世纪80年代初,王大中在西德于利希核研究中心从事高温堆研究,提出一种模块式高温气冷堆的新概念——环形堆芯模块式高温气冷堆,使得具有固有安全性的模块式高温气冷堆的设计功率从20万千瓦提高到50万千瓦,因此获德、美、日等国发明专利——《一种在严重事故下具有安全自稳定性的球床核反应堆》。1982年9月,完成新堆芯概念——环形堆芯模块式高温气冷堆的实际设计,获得亚琛大学的自然科学博士学位。

20世纪80、90年代,王大中院士和他的科研团队发明“跳起来摘果子”的科学思维,在经费、时间、人力和物力都有限的条件下,追求有限的创新目标,分阶段创新,每个阶段争取国家科技发展计划的同步支持,集中力量突破一批关键技术,逐步达成每个阶段的创新目标,最后实现整体创新的总目标,如期建成了两座具有世界先进水平和广阔应用前景的先进核反应堆——5兆瓦低温核供热堆与10兆瓦高温气冷实验堆。考察王大中院士和他的科研团队的核能技术创新方法,对中国当今高校的工程教育与技术创新具有借鉴意义。

低温核供热堆与高温气冷堆都是西方国家最早提出概念和研制成功的,清华大学核能技术研究所(后改名为核能与新能源技术研究院,简称核研院、200号)作为一所大学下属的一个研究所和研究设计院,人员、经费和设备等实力无法与国内外同类的研发机构相比,王大中为什么能带领一支小型的科研团队,完成系统那么复杂、技术要求那么苛刻的两个工程项目,而且取得关键技术突破,后来居上,达到国际先进技术水平呢?

5兆瓦低温核供热实验反应堆外景(1989年,李仲三摄)

清华大学原校长王大中带领团队在1989年建成世界上首座一体化壳式低温核供热堆——5兆瓦低温供热试验反应堆,开辟了中国核能供热的新领域。

10兆瓦高温气冷实验堆外景(2004年,林登彩摄)

2000年建成的世界上首座模块式球床高温气冷堆——10兆瓦高温气冷实验堆,实现了固有安全概念的反应堆,揭示了和平利用核能的广阔前景。

激活国家潜在的战略需求,

创新具有前瞻性和现实性

王大中主持研究、设计和建造5兆瓦低温堆与10兆瓦高温堆,科技创新的战略目标与国家经济建设的战略需求保持一致,特别是激活国家潜在的战略需求,争取到国家的大力支持,因而创新既有前瞻性,又有现实性。

1979年,随着钍增殖堆——“820”工程下马,国防科委停拨经费,清华大学核能所成为国家最早“断粮断奶”的单位之一。不仅科研经费中断,连行政事业费也断了来源,开始进入了最困难的时期。当时全所只有20万元科研经费,3项科研任务,而当时全所教职工达1019人[1],家有困难的职工纷纷调走,核能所的生存面临严重的威胁。

清华大学核能所以老所长吕应中为首的领导班子不得不调整办所方向,把原来搞核工程、国防科研的单一性研究所,转变为以核为主、面向国民经济许多领域的多学科综合性研究单位。当时提出了三个结合:核科研与非核科研相结合,科研任务与学科建设相结合,长远任务与近期任务相结合,以近养远。实行科研课题组的经费核算制,发动全所的教职工骨干到社会上去找任务,订合同,拿到的科研经费发给课题组一个本,由本组支配,调动全所的积极性。

吕应中(左三)、王大中(左一)在屏蔽堆控制室(1964年,核研院历史资料照片)

到上个世纪80年代中,中国改革开放进入高潮。为纠正过去大锅饭的弊病,中国科技界、教育界开始搞包产到户,单干盛行,科研课题越来越小,越来越分散,甚至一、两个人搞一个题目。但是,清华大学核能所并没有让自己的科研力量分散下去,相反集中全所的人力和物力,开始选择对国民经济有重大意义的主攻方向,主动去申请承担国家的大任务和大课题。

早在1981年12月,在中国第一次小型供电、供热反应堆会议上,清华大学核能所首先提出发展“低温供热反应堆”的建议,改变以传统的以燃烧煤为主的供热方式。由于低温供热堆压力低,结构简单,安全性好,技术上完全可以立足国内解决,实现低温堆供热之后,可以节约大量煤炭,减轻对环境的污染,因此这一建议立即得到北方一些城市的响应,也受到国家有关部委的重视。

屏蔽试验反应堆堆芯(1984年,王建一摄)

清华大学屏蔽试验反应堆(1994年,王呈选摄)

1983年冬至1984年春,王大中主持对原游泳池式屏蔽试验反应堆进行技术改造,成功地进行了中国首次低温核供热试验,证明了低温核供热的现实可行性和安全可靠性,然后得到国家计委、国家科委、国家教委等领导部门和有关兄弟单位的大力支持。1984年,低温核供热堆的研究正式列入国家“六五”科技攻关计划第十七项“核能开发研究”的重要课题,1988年又被列为“七五” 重点科技攻关项目中20项重点之一。

1985年,由国家计委、科委、能委牵头组成的能源研究会召开能源座谈会,分析认为核能首先要用在核电方面。在能源消耗里头,用电只占20%,而能源消耗大部分是以热的形式。高温气冷堆是最好的供热堆型,因为只有高温气冷堆能达到900℃以上,压水堆核电站是300℃左右,快堆是500℃左右。高温气冷堆除了用在核电外,还能用在核供热上,核供热很有发展前途。

为了探讨高温气冷堆的工艺供热,王大中组织力量,对中国石油、化工各个领域利用高温气冷堆核热的可能性进行探讨,证明石油热采、稠油热采、油页岩提炼、石油化工厂等领域都可以利用高温气冷堆,还可以用高温气冷堆的工艺供热来使煤炭汽化或液化,以生产液态燃料。

1986年,王大中担任国家863计划能源领域首届专家委员会首席科学家,主持领导完成21世纪中叶我国能源需求预测和核能发展战略研究,把高温气冷堆列为我国未来发展的先进堆型之一。

清华大学核能所把自20世纪70年代以来就一直坚持的高温气冷堆研究方向与国家经济建设对能源的需求密切联系起来了,首先争取到国家科委的“六五”科技攻关项目支持,开展高温气冷供热堆的基础研究。1986年,他们争取到“863”计划立项后,开展关键的单项技术研究。1992年,他们争取到国务院批准立项,建造一座10兆瓦的高温气冷堆。2006年,“大型先进压水堆及高温气冷堆核电站”列为国家16个重大专项的第7项。

在燃煤基本能满足国家供热需求、压水堆核电站基本能满足国内核电发展需求的前提下,王大中组织科研力量,研究低温核供热堆和高温气冷堆,这两种先进堆型既有国际核技术发展的前瞻性,又有国内能源需求的现实性,激活国家潜在的能源需求,因而有利于争取到国家的大力支持。

[1] 马栩泉:《知难而进,众志成城——清华大学核研院的发展历程》(修改稿),第98页, 清华大学核能与新能源技术研究院院长办公室编印本2007年版,存清华大学档案馆

5兆瓦低温堆安全壳吊装(1987年,李仲三摄)

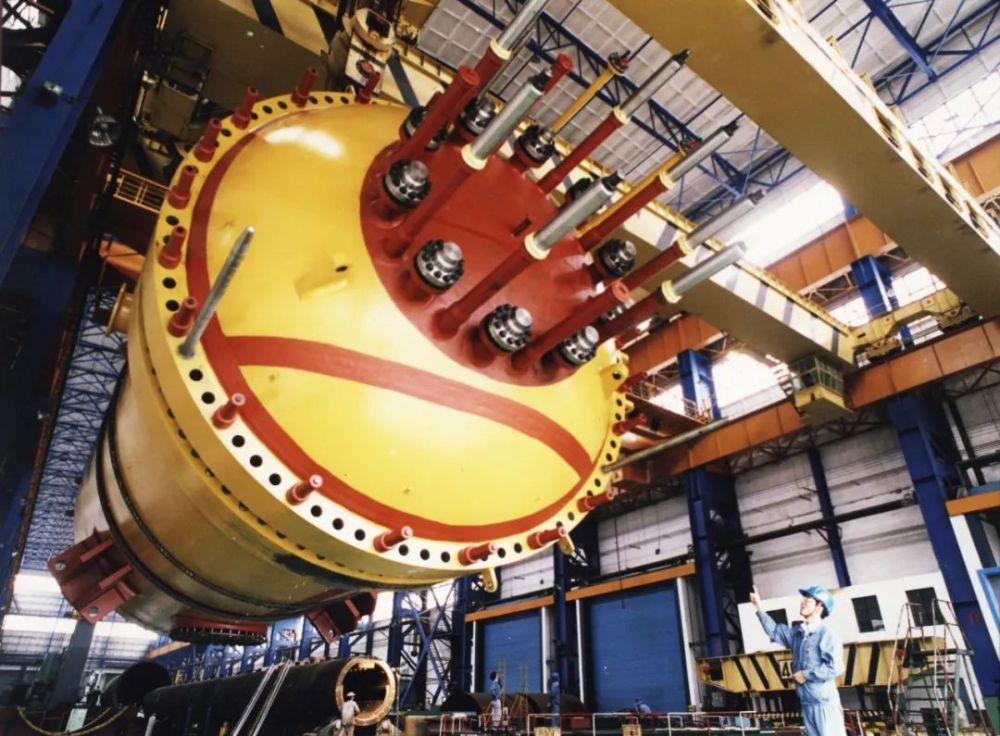

10兆瓦高温气冷实验堆压力壳(1998年11月,王呈选摄)

追求有限的创新目标,

创新具有可行性

王大中主持研究、设计和建造5兆瓦低温堆与10兆瓦高温堆,在经费、时间、人力和物力都有限的条件下,追求有限的创新目标,因而科技创新具有一定的可行性。

无论是5兆瓦低温核供热堆,还是10兆瓦高温气冷堆,实际上都是中间过渡的实验堆,功率都不高,并非投入工业生产的商用堆。但是,这两座实验堆“麻雀虽小,五脏俱全”,若研制成功,就可为工业堆的研究、设计和制造积累实际的经验和技巧。

5兆瓦低温核供热堆与10兆瓦高温气冷堆虽皆属实验堆,但都预设了有限的技术创新目标。要实现这些目标,是有一定难度的,但是只要经过努力攻关,最终都是可以实现的。

例如,5兆瓦堆就确立了两个“世界第一”的技术创新目标,即实现一体化全功率自然循环,采用新型水力驱动控制棒。王大中后来回忆说:“1985年,经过反复讨论,我们决定5兆瓦低温核供热堆采用具有‘固有安全性’的‘一体化全功率自然循环’壳式供热堆方案,同时又决定采用比世界上现有的反应堆控制棒传动系统更安全、更经济的新型水力驱动控制棒。这是我作为技术负责人,经过慎重考虑拍板做出的决策。这实际上是向着两个‘世界第一’的目标冲击,当然有难度,有风险,但我们认为,这个目标经过努力是可以实现的。”[2]

王大中(左)、董铎(右)、马昌文检查5兆瓦堆内构件(1989年4月,王呈选摄)

王大中:一个单位,一个研究所方向正确,技术路线还得正确。如低温堆从国情出发,考察国际新潮流、动向,搞第二代反应堆,具有固有安全性的。除此之外,目标要选对。如果一开始就上200兆瓦,恐怕到现在还是纸上谈兵。目标要符合实际。同时,跳一跳才能拿到。

1989年12月15日,在5兆瓦低温核供热堆青年教师总结座谈会上,王大中强调选择目标既要有难度,又要符合实际:“一个单位,一个研究所方向正确,技术路线还得正确。如低温堆从国情出发,考察国际新潮流、动向,搞第二代反应堆,具有固有安全性的。除此之外,目标要选对。如果一开始就上200兆瓦,恐怕到现在还是纸上谈兵。目标要符合实际。同时,跳一跳才能拿到。”[3]

青年教师杨大助认为低温堆既有先进性,又有可行性。他在5兆瓦低温核供热堆青年教师总结座谈会上说:“200号敢干,在核工业界是出名的,但创新精神还要和科学态度结合起来。200号发展历史上也有过不成功的例子。当时想法很好,但很难实现。奋战好几年,投入大量财力并不成功,这是经验教训。这次低温堆既有先进性,又有可行性,又要上一个台阶,又要切实可行。”[4]

10兆瓦高温气冷堆的技术创新目标,同样既有难度,又实际可行。按照“863”论证的发展路线图,中国高温气冷堆的发展分三步走:第一步建造一个10兆瓦的模块式高温气冷实验堆,掌握高温堆设计、建造、试验、运行的基本技术,以便进一步发展;第二步把高温气冷堆用于供热和发电,热电联供,在补充我国工艺热和核电方面发挥作用;第三步发展高温气冷堆的工艺供热,进行煤的转化、煤的气化和液化、甲烷重整,为国家长远能源做贡献[5]。

王大中(左)、董铎在5兆瓦堆安装现场(1989年4月,王呈选摄)

王大中:具体到一个项目来讲,到底怎么选择这个项目的目标,要考虑到各方面的条件,选择一个合适的目标,这很重要。如果当时一提,就要建一个100兆瓦的高温堆,这当然就不可能实现。

2000年12月29日,在10兆瓦高温气冷实验堆建成临界总结大会上,王大中指出,选择合适的目标非常重要:“具体到一个项目来讲,到底怎么选择这个项目的目标,要考虑到各方面的条件,选择一个合适的目标,这很重要。如果当时一提,就要建一个100兆瓦的高温堆,这当然就不可能实现。”[6]

2010年12月20日,在接受笔者访谈时,王大中认为同期上马的南非高温气冷堆失败,就是因为目标定得太高,最后实现不了:“南非的情况是这样的:它是公司的形式,它是一个公司,公司直接请德国专家做技术顾问,直接上了工业生产。当时对这个事,我们是有看法的,因为我们有了‘820’的教训。直接上工程的东西,上了以后,他们就变方案了,一变再变,变成现在,最近是下马了。他们说花了十几亿美元吧!”[7]

先上实验堆,目标有限,难度有限,创新有限,取得阶段性成功,结果证明,这正是王大中作为工程技术总负责人所做出的科学决策。

[2] 王大中回忆录:《校长十年》,存清华大学档案馆

[3] 《5兆瓦低温核供热堆总结座谈会之五——青年教师座谈会》,清华大学核研院资料(三),第53页,清华大学核能技术设计研究院院长办公室编印本1998年版,存清华大学档案馆

[4] 《5兆瓦低温核供热堆总结座谈会之五——青年教师座谈会》,清华大学核研院资料(三),第54页,清华大学核能技术设计研究院院长办公室编印本1998年版,存清华大学档案馆

[5] 《高温堆总体室座谈会》,清华大学核研院资料(十五),第37页,清华大学核能技术设计研究院院长办公室编印本2001年版,存清华大学档案馆

[6] 《10兆瓦高温气冷实验堆建成临界总结大会记录》,清华大学核研院资料(十五),第37页,清华大学核能技术设计研究院院长办公室编印本2001年版,存清华大学档案馆

[7] 2010年12月20日访谈

高温气冷堆燃料元件(1994年,王呈选摄)

重点突破关键技术,

创新具有可见性

王大中主持研究、设计和建造5兆瓦低温堆与10兆瓦高温堆,在技术路线和方案确定以后,就坚持不动摇,集中力量,日夜奋战,突破关键技术,然后才上工程项目,因而科技创新具有可见性。

王大中作为亲身经历者,深知“820工程”下马的经验教训,就是工程技术方案不能一变再变。“820工程”1970年确定的方案是,堆芯采用液态铀—铋合金,增殖层采用含钍的氯化物熔盐,1972年10月改为以四元氟化物熔盐(氟化锂—氟化铍—四氟化钍—四氟化铀)为燃料的熔盐堆方案,1974年又改为高温气冷堆方案,方案一变再变,工期拖延,经费超支,最后不得不下马。

王大中(右)、林家桂在5兆瓦堆安装现场(1989年4月,王呈选摄)

王大中:因为你在做完科学设计以后,你就会发现,哪些东西,你是没有解决的,你就必须通过攻关去把这个问题解决了。解决了以后,你才能够上马。如果不能,那就不能上马。这是我们‘820’的一个教训。上去以后,就下不来了。所以抓住核心技术,然后自主研发,自主创新,这个技术路线是一个关键。

王大中成功的秘诀就是先突破关键技术,然后才上工程。他认为,如果不事先突破关键技术(核心技术),工程就完不成。在访谈时,他说:“因为你在做完科学设计以后,你就会发现,哪些东西,你是没有解决的,你就必须通过攻关去把这个问题解决了。解决了以后,你才能够上马。如果不能,那就不能上马。这是我们‘820’的一个教训。上去以后,就下不来了。所以抓住核心技术,然后自主研发,自主创新,这个技术路线是一个关键。”[8]

实施关键技术攻关时,即使暂时遭遇挫折,也不放弃原定的技术方案,锲而不舍,直至完全突破为止。即便技术更领先的德国专家反对,也不为所动,仍坚持自己的创新目标与技术路线。例如,在研制5兆瓦低温核供热堆的水力驱动控制棒时,联邦德国专家建议直接采用他们研制的槽式步进缸方案,但是200号的研发团队仍坚持采用体现自己技术特点的孔式方案。

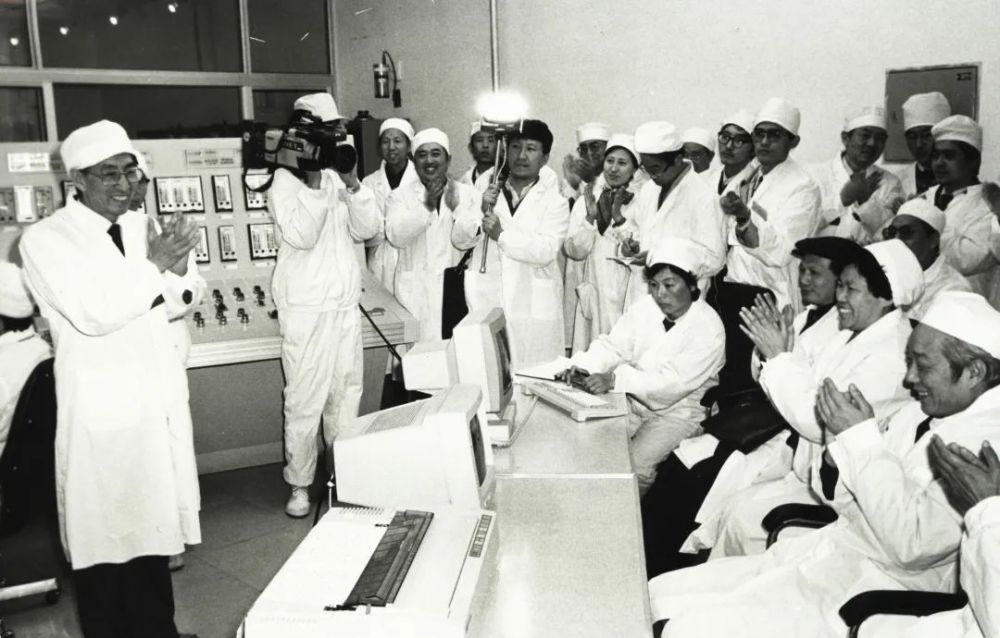

王大中所长宣布5兆瓦堆正式临界启动成功(1989年11月11日,王呈选摄)

吴元强:西德专家问,既然我们已经发展了这套系统,你们为什么还要搞?我回答他,因为我们与你们是两个国家,任何国家都愿意靠自己的力量发展本国的科学事业。他们问,你们总说从中国的实际出发,这是指什么?我答,所谓中国条件是指使用中国的资源材料,由中国的技术人员和工人在中国的工厂制造中国的供热堆,为中国的发展服务。

核反应堆装备研究室主任吴元强回忆说:“西德专家问,既然我们已经发展了这套系统,你们为什么还要搞?我回答他,因为我们与你们是两个国家,任何国家都愿意靠自己的力量发展本国的科学事业。他们问,你们总说从中国的实际出发,这是指什么?我答:所谓中国条件是指使用中国的资源材料,由中国的技术人员和工人在中国的工厂制造中国的供热堆,为中国的发展服务。”[9]

不过,在最困难的阶段,他们在试验中出了一些问题,有些人议论纷纷,研究室内也发生争论,工期又十分紧迫,研发团队开始发生动摇,并怀疑是不是因为偏离了德国原来的技术方案而引起挫折。王大中和副所长林家桂亲自去鼓励研发团队:“不用管外面的议论,你们踏踏实实地干,压力有我们顶着呢!”[10]

研发团队前后干了五年,国家总投资为285万元,经过十几次重大的方案改进,攻克一个又一个关键,使自己的控制棒传动从一个简单的概念逐步完善,发展成为一个复杂的系统,最后终于取得了成功。他们建了四个大型实验台,通过多次反复试验,终于拿出了经过常温、高温上千次试验的结果,使5兆瓦堆成为世界上第一座使用新型的水力驱动控制棒、更加安全可靠的反应堆。

在经历了“820工程”的挫折之后,当时核能所有人曾如此形容5兆瓦堆工程和水力驱动控制棒成败的重要意义:“核能所的生命线是低温堆,低温堆的成败则在于控制棒。”[11]因此,水力驱动控制棒研制成功,也就意味着离5兆瓦堆总体成功不远了。

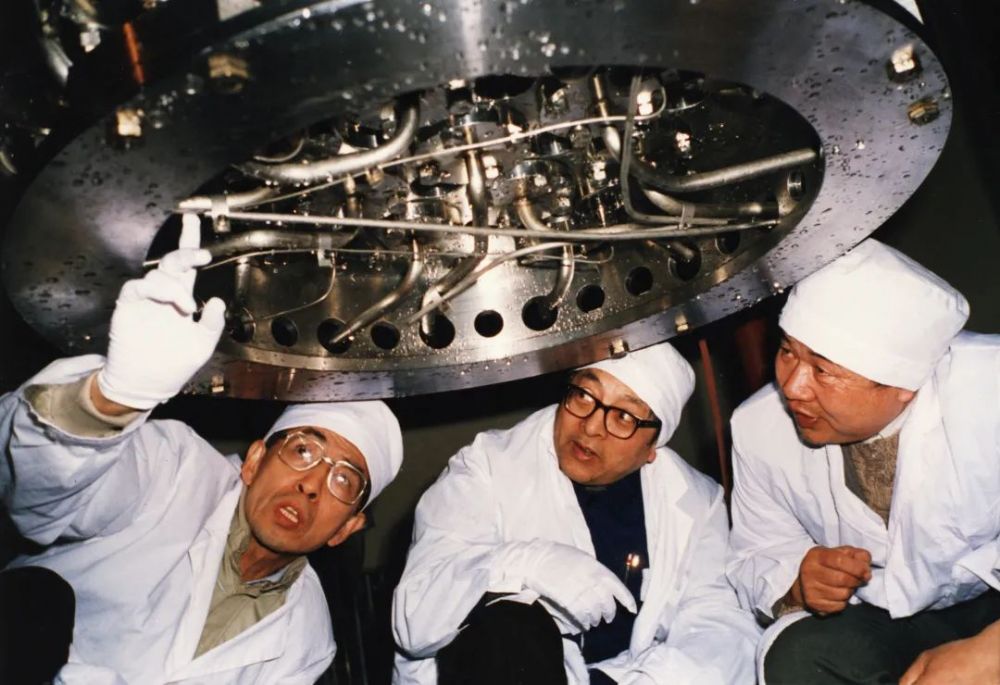

863计划能源领域三届首席科学家王大中(左)、赵仁恺(中)、阮可强院士在10兆瓦高温气冷堆临界时(2000年12月21日,王呈选摄)

10兆瓦高温气冷堆也是先完成单项关键技术实验研究,然后才开始工程建造的。

在“863计划”的统一安排下,“七五”期间,他们将高温气冷堆分成燃料元件研究、石墨堆体性能研究、氦技术及氦关键设备研究、压力容器、球床流动特性和燃料装卸系统技术研究等8个课题,其下包括43个子课题,以清华大学核研院为主,与国内有关单位协作,进行了系统、深入的开发论证和单项关键技术实验研究。至1990年底,43项子课题全部按期完成计划,通过了国家科委组织的专家评审。

在高温气冷堆的单项关键技术试验研究和各个子课题都完成之后,国家科委、国家教委、能源部、机电部、中国科学院和中国核工业总公司才于1991年9月16日联合向国务院呈报了《关于八六三计划能源领域2000年发展目标的请示》,确定2000年在清华大学核研院建成一座热功率为1万千瓦的高温气冷实验堆。

1992年3月14日,国务院正式批准立项,标志着高温气冷堆正式从实验研究转入工程建造的新阶段。总之,5兆瓦低温堆与10兆瓦高温堆的建成证明,只有首先突破单项关键技术,然后才上工程项目,才能确保整个工程项目总体上一次成功。

[8] 2010年12月20日访谈

[9] 1990年2月14日, 核能所反应堆装备研究室主任吴元强在全校党员大会上的发言:《呕心沥血,众志成城》, 清华大学核研院资料(三),第77-78页,清华大学核能技术设计研究院院长办公室编印本1998年版,存清华大学档案馆

[10] 1990年2月14日, 核能所反应堆装备研究室主任吴元强在全校党员大会上的发言:《呕心沥血,众志成城》,清华大学核研院资料(三),第77页,清华大学核能技术设计研究院院长办公室编印本1998年版,存清华大学档案馆

[11] 1990年2月14日, 核能所反应堆装备研究室主任吴元强在全校党员大会上的发言:《呕心沥血,众志成城》,清华大学核研院资料(三),第77页,清华大学核能技术设计研究院院长办公室编印本1998年版,存清华大学档案馆

华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程于2012年底在山东荣成开工建设,目前已成功完成首次临界。该工程是全球首座球床模块式高温气冷堆核电站,也是全球首次将高温气冷堆核电技术商业化的示范项目,具有第四代反应堆主要技术特征——固有安全性好(任何情况下不会出现堆芯熔毁)、系统简单、发电效率高。核研院院长、王大中的学生张作义是这个工程的重大专项总设计师。

华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程模型在近日“十三五”科技创新成就展上展出(图片来自网络)

与国家重点科技攻关项目支持同步,

创新具有可持续性

王大中主持研究、设计和建造5兆瓦低温堆与10兆瓦高温堆,分阶段创新,每个阶段同步争取国家重点科技攻关项目的经费支持,先达成每个阶段的创新目标,最后实现整体创新,因而科技创新具有可持续性。

王大中争取国家科技攻关项目支持的第一步是,1984年,在主持完成中国首次低温核供热试验后,证明了低温核供热的现实可行性和安全可靠性,亲自去找国家科委立项要钱,使低温核供热堆的研究正式列入国家“六五”科技攻关计划第十七项“核能开发研究”的重要课题,首次得到了几百万元的支持[12]。

“八五”国家重点科技攻关项目“低温核供热堆综合技术研究”与“九五”国家重点科技攻关项目“200兆瓦低温核供热堆工程关键技术验证试验研究”,都是为了配合200兆瓦低温核供热堆的示范工程建设,“低温核供热堆综合技术研究”包括供热堆设计准则编制及设计软件的开发和完善、工程质量管理研究、控制棒驱动机构、主换热器等关键设备的性能试验、堆体和堆芯结构的抗震研究、燃料装卸和储存技术研究、在役检查和检修技术研究、计算机保护系统研制、堆内监测技术以及仪表研制、水化学研究、正常工况和事故工况的安全性能研究及设计优化研究等,同时开展了热电联产、供热制冷、海水淡化等供热堆综合利用和技术经济研究。1996年1月11日,通过了国家计委组织的验收。

“200兆瓦低温核供热堆工程关键技术验证试验研究”包括对200兆瓦供热堆示范工程设计的验证,供热堆工程抗震验证试验,控制棒水力驱动系统综合性能试验及寿命考核,燃料组件和控制仪表的工程验证实验等。1998年3月27日,通过了国家计委组织的验收。

2006年2月9日,国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020年)》,纲要第四部分“重大专项”指出:“重大专项是为了实现国家目标,通过核心技术突破和资源集成,在一定时限内完成的重大战略产品、关键共性技术和重大工程,是我国科技发展的重中之重。”“大型先进压水堆及高温气冷堆核电站”列为16个重大专项的第7项,清华大学核研院为高温气冷堆项目的牵头单位。

低温核供热研究得到了 “六五”、“七五”、“八五”、“九五”国家重点科技攻关项目的持续支持,高温气冷堆研究则得到了国家“六五”科技攻关计划、“863计划”、国务院专项、国家中长期科学和技术发展规划重大专项的持续支持,表明科技的持续创新离不开国家的持续支持。争取国家持续支持的关键是分阶段创新,每个阶段都能取得创新的进展。

探索王大中和他的科研团队的核能技术创新思想及创新方法,总结科技概念创新与工程技术创新相结合、实现跨越式发展的经验与启示,对我国高校如何取得重大科技创新成果和培养创新人才,以及对我国前沿高科技产业如何取得重大突破,都有一定的借鉴意义:

01

国家的战略意图与迫切需求是推动尖端科学技术研究和大型科技攻关项目突破的直接动力,特别是国家高层领导和部委的认同、支持和决心对重大科技攻关项目的成败起着至关重要的作用;反过来讲,重大科技创新,特别是有风险的重大科技创新,最大的阻力同样来自政府有关管理机构,因为政府官员害怕承担风险。

02

“尖端分解为一般,一般综合为尖端”、“部分多次试验,总体一次成功”,将永远是指导大科学和大技术创新突破的有效方法,特别是指导科研实力薄弱的国家和科研单位后来居上、领先超越的好方法;重大工程技术创新体现在选题、立项、设计、实验、试验、加工、工具、制造、组装、测试、验收、运行和管理各个环节上;大工程项目的总体成功,是各个环节创新集成的结果。

03

借鉴国外先进经验,并不照搬外国人的东西,而是结合中国的国情,在更高的起点上,走自主创新之路。

04

科技创新人才并不全是科班培养出来的,往往是逆境逼出来的;科技创新成果也不是用钱堆出来或者买来的,而往往是钱少逼出来的,是自力更生、自主创新的结果。

05

高新技术创新必须与反腐败相结合,即只有不拿回扣,不接受吃喝玩乐,设计人员与一线工人打成一片,才能比较强硬地谈判降价,才能严格要求企业高标准、高质量地加工和制造产品,不合格的产品坚决要求企业返工,才能保证工程技术的质量和技术水平。

06

王大中和他的科研团队的成功,证明学术带头人和科技创新领军人才,应该具备三个基本素质:一是要具有前瞻性的战略眼光,善于抓住科技前沿和发展方向,正确选择攻关项目目标和总体技术方案;二是既要有敢想敢干、敢于创新的勇气,又要有严谨、严格、科学求实的作风;三是要群策群力,团结协作,集体攻关,在实战中打造一支有战斗力且可持续发展的创新团队。

[12] 2010年12月20日访谈

作者简介 PROFILE

游战洪

中国科学院理学博士,清华大学科技史暨古文献研究所副研究员;《中华科技五千年》、《中国机械工程发明史》第二编、《中国科学与工程杰出人物案例研究》、《中国三十大发明》等著作撰稿人;军事科学院军事科学优秀成果奖一、二等奖获奖者。

原载:《简析王大中院士的核能技术创新方法》,

《科学文化评论》第12卷,

2015年第6期,第102~112页